現在、本研究室では次のような分野の研究を進めています。

1. 拮抗微生物による生物防除の研究

2. 病原菌の細胞機能の制御システム

3. 新規病原性遺伝子の探索

ここでは、具体的な研究例について紹介します。

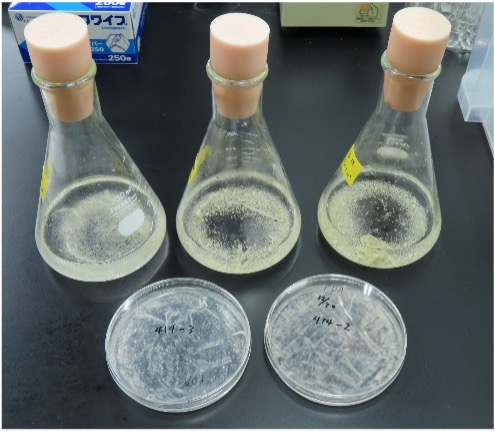

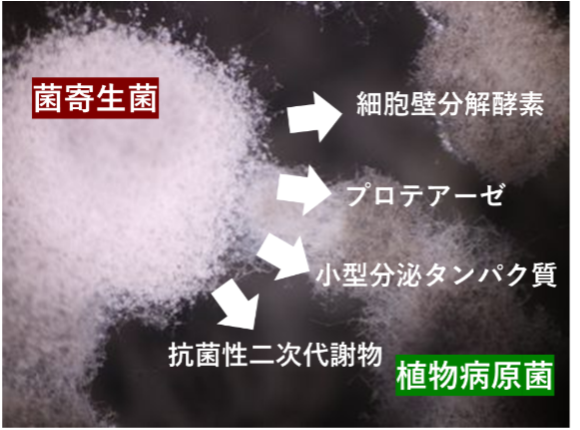

・菌寄生菌の病原菌抑制メカニズムの解明

本研究室で研究対象にしている「菌寄生菌」はいわば「カビを捕食するカビ」といえる生き物で、このような菌類は微生物農薬の有効成分としても利用されています。しかし、これらの菌の寄生能力を支えるメカニズムはあまり明らかになっていません。本研究室では、菌寄生菌が病原菌の活動を抑制し捕食するために活用しているさまざまな因子を明らかにすることで、作物の保護に貢献することをめざしています。現在その一つとして、菌寄生菌が病原菌に寄生するときに盛んにはたらく遺伝子を調べ、その中から見出した分泌タンパク質の研究を進めています。

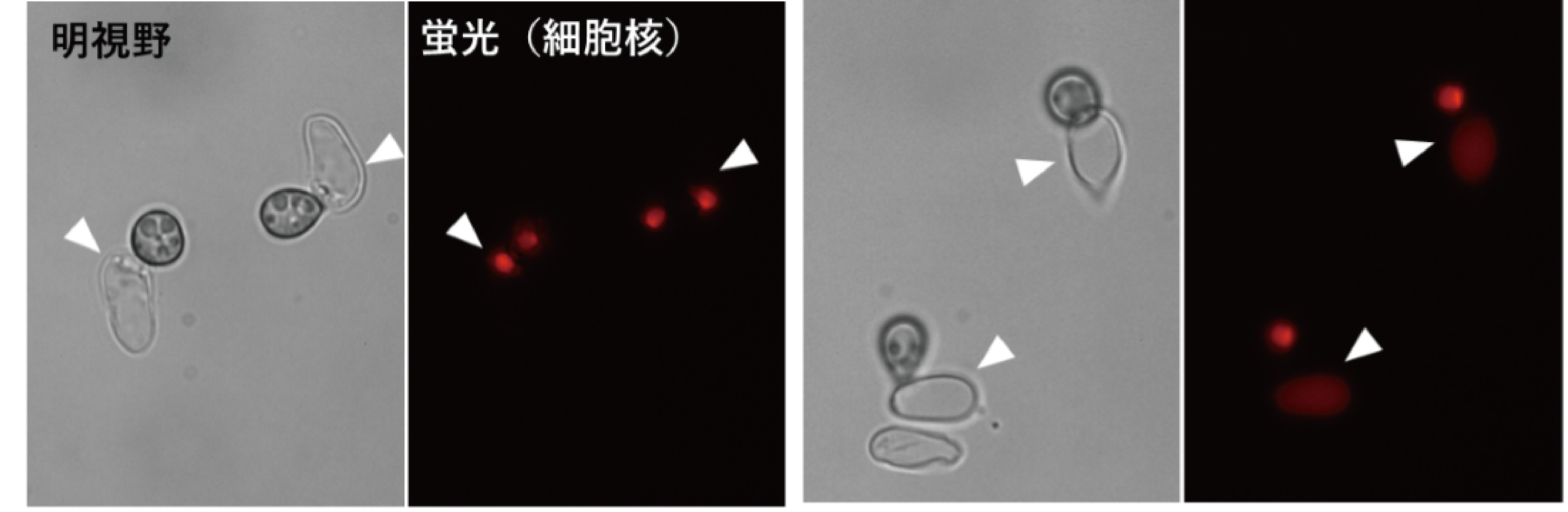

・病原菌の細胞機能の制御

病原菌は植物に感染するため、必要に応じて自身の細胞の機能や形態を変化させます。極端なケースでは、自分の一部の細胞を自ら能動的に死なせてしまう(プログラム細胞死)ことさえあります。プログラム細胞死はヒトの病気の研究においても近年ホットなテーマとなっていますが、一部の植物病原菌においても、この現象は植物に感染するための重要なプロセスのひとつとして注目されています。このようなプログラム細胞死には「オートファジー」などのタンパク質の分解システムがかかわっていると考えられています。本研究室では、蛍光タンパク質を用いた病原菌の細胞死プロセスの可視化などにより、そのしくみの解明を進めています。

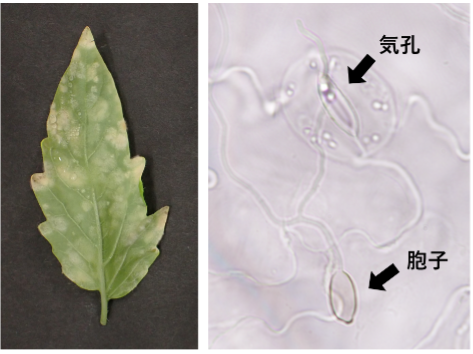

・新規病原性遺伝子の探索

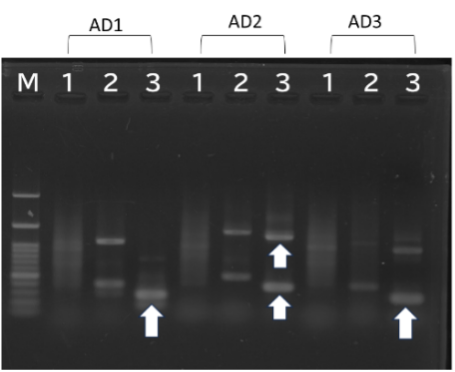

トマトの重要病原菌である葉かび病菌は植物の気孔から侵入し、植物体内に菌糸を蔓延させて病気を起こします。気孔は植物病原菌の重要な侵入ルートのひとつですが、気孔を病原菌が認識・侵入するしくみの分子レベルでの理解はあまり進んでいません。本研究室では葉かび病菌のランダム突然変異株を作出し、それらが病気を起こす能力(病原性)を調査することによって、このような病原菌の病原性に必要な未知の因子の特定を進めています。